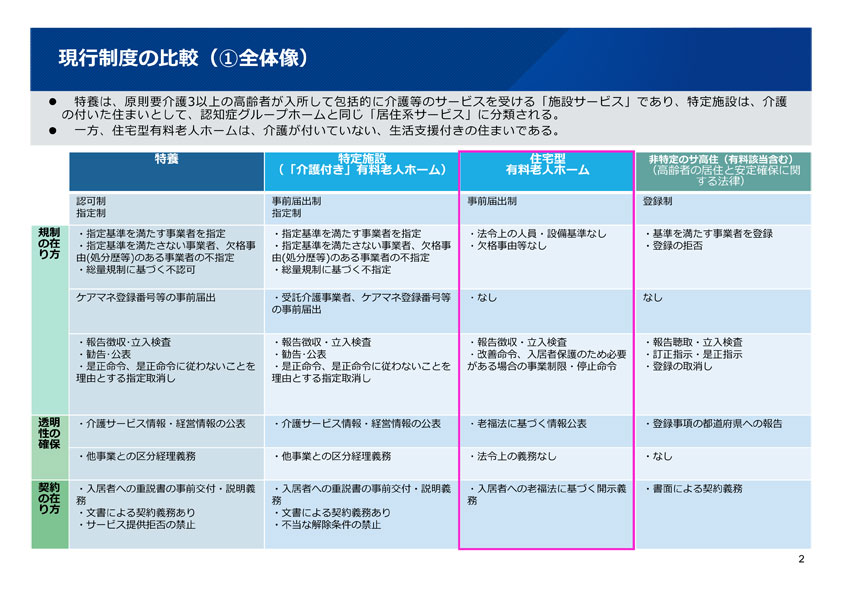

サービスの質と透明性をどう高める?

2025年9月16日に開催された第5回会合では、論点整理に基づいた方向性が提示され、活発な意見交換が行われました。

本記事では、その概要と今後の展望を整理します。

■議論の4つの柱

今回の検討会では、大きく以下のテーマに焦点が当てられました。

[1]サービスの質と利用者保護

[2]情報提供と選択支援

[3]入居者紹介事業の透明性確保

[4]指導監督・規制見直しと囲い込み対策

[1]サービスの質と利用者保護:重度化への対応が急務

有料老人ホームの入居者には、低所得層や生活保護受給者も一定数存在します。

多様な背景を持つ高齢者が安心して暮らせるよう、「住まい」としての役割と「介護の場」としての責任の整理が求められています。

特に論点となったのは、中重度者の受け入れ体制です。

夜間や緊急時に最低限の人員体制を確保すること、外付けサービス前提の住宅型でも災害時対応ができる基本配置を求める声があがりました。

また、看取り対応や意思尊重については、第三者評価や外部専門家のチェックを導入することで、ケアの過不足や虐待防止を見える化し、安心につなげる仕組みが議論されました。

[2]情報提供と選択支援:利用者が「選べる」環境へ

現行の「介護サービス情報公表システム」は、情報が不足しており、検索性も低いと指摘されています。

改善案としては以下が提案されました。

・特定施設/住宅型、看取り可否、常駐職種など条件で検索できる機能

・事業者入力方式への移行による事務負担軽減

・専門職(ケアマネ・MSW)も活用しやすい周知体制

・常時更新で最新性を確保し、入居後のモニタリングにも活用

さらに、地域ごとのワンストップ相談窓口の設置も検討されており、情報不足や誤解によるミスマッチを防ぐ狙いがあります。

[3]入居者紹介事業:透明性と公正性の確保

有料老人ホーム選びの入り口となる「入居者紹介事業」についても課題が多く指摘されました。

・契約関係の明確化

→紹介事業者とホーム運営者、入居希望者との関係性を文書で示す。

・手数料の適正化

→要介護度や医療ニーズによって手数料が変動する仕組みは不適切。

不動産仲介のような標準化を求める声が強い。

・制度整備

→届出や登録制の導入、必須説明書面の交付義務など、制度的な裏付けを検討。

紹介事業者の中立性を担保しなければ、「提携先だけを紹介する囲い込み」や「高額な手数料」によって、利用者の選択肢が不当に制限される懸念があるとされました。

[4]指導監督・規制見直しと囲い込み対策

有料老人ホームの多様性を尊重しつつも、利用者保護を実効的に担保するため、登録制や処分基準の導入が検討されています。

また、事業廃止や休止時には、転居支援や家族調整、十分な予告期間を義務付ける仕組みを整備し、入居者が住まいを失わないようにすることが重要とされました。

さらに、ケアマネジメントの独立性をどう守るかも大きな課題です。

入居に際して特定のケアマネや事業所を強制されるケースを排除し、本人の希望を尊重する体制を制度的に担保することが求められました。

■今後のスケジュールと注目点とまとめ

今回の議論を踏まえた「取りまとめ案」を次回提示し、秋頃にパブリックコメントを経て最終化する予定です。

今回の検討会で改めて浮き彫りになったのは、「住まい」でありながら「介護の場」でもある有料老人ホームの二面性です。

重度化しても安心して暮らせる体制、正確で比較可能な情報、透明な契約関係と紹介事業、そしてケアマネジメントの独立性。

これらをどう制度に落とし込むかが今後の焦点となります。

【情報提供元】

第5回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63474.html

【お役立ち研修】

医療・介護の現場で活かせる実践的リハビリ評価&介入セミナー

第23回日本通所ケア研究大会

https://tsuusho.com/conference/