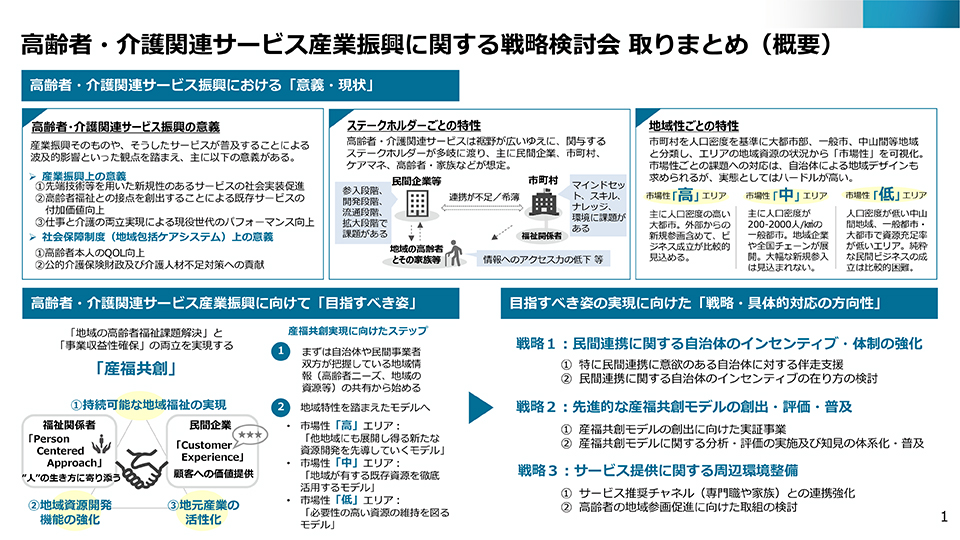

2025年5月28日、経済産業省は「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の最終とりまとめを公表しました。

少子高齢化が急速に進む中、地域福祉課題の解決と産業活性化の両立を図る新たな政策ビジョンとして「産福共創モデル」の推進が打ち出されました。

本戦略は、2025年問題(団塊世代の後期高齢者化)や2040年に向けた超高齢化社会への対応を視野に、介護人材不足・家族介護者の負担増といった現実的課題に対する解決策を提示しています。

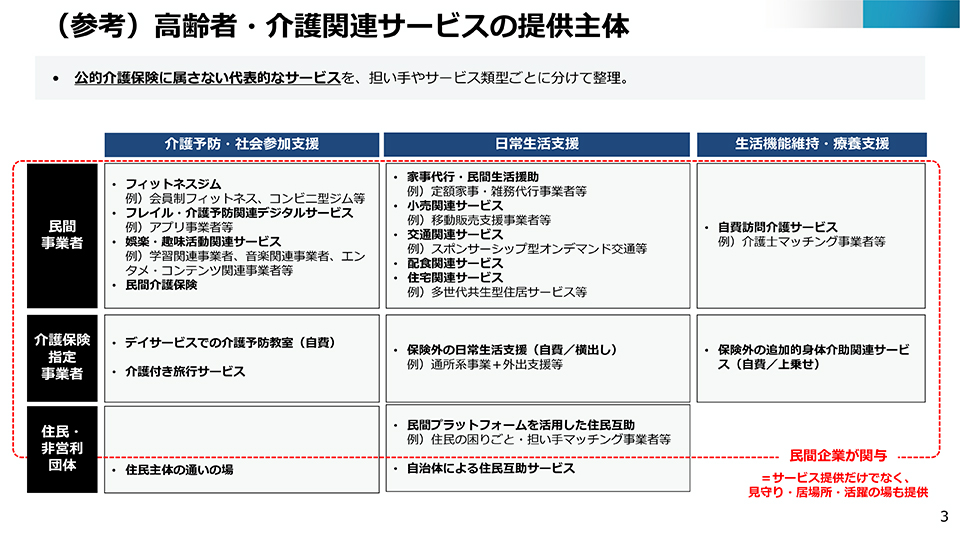

公的介護保険に依存せず、民間企業やNPO等が主体となってサービスを展開することにより、持続可能な福祉基盤を構築しようというのがその主眼です。

特に注目されるのが「産福共創モデル」の導入です。

これは、民間事業者と地域福祉機関が連携し、事業性と公益性を両立させる仕組みで、地域課題を解決しながら雇用や経済循環を生むことを狙いとしています。

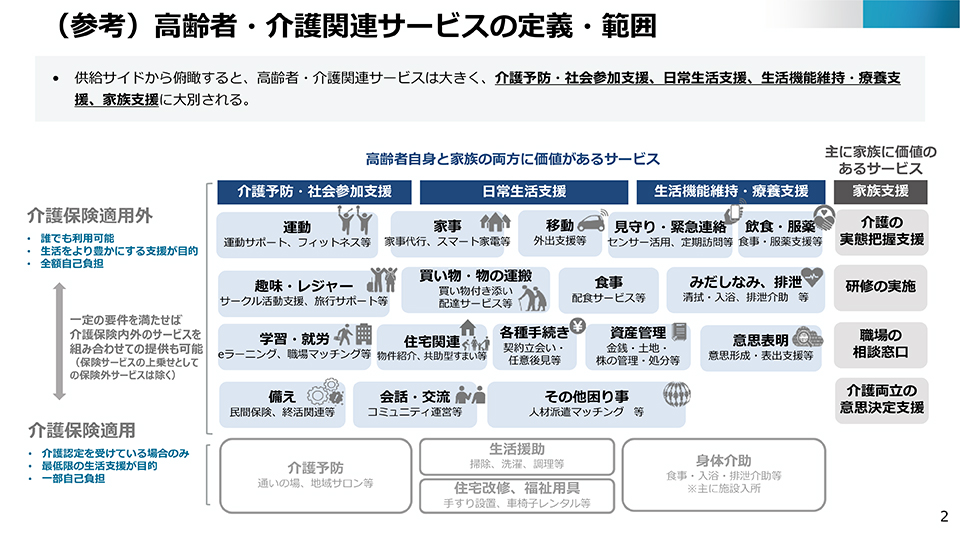

対象サービスは、介護予防・日常生活支援・療養支援・家族支援など多岐にわたり、保険内外を問わず柔軟な提供体制が構想されています。

また、地域の市場性に応じて3類型のモデルが設定されました。

都市部など市場性の高い地域では、先進技術を活用した実証型モデルを展開し、中規模都市では地元企業との協定による地域密着型の取り組みを推進します。

過疎地など市場性の低い地域では、公的支援と地域プラットフォームを組み合わせた共助体制を構築する方向です。

実現に向けたステップも明確に示されています。

まずは自治体と企業との情報共有を基盤とし、次にインセンティブ設計や制度整備を通じて連携の実効性を高めます。

そして、モデル事業の創出と評価を経て全国展開を図る流れです。

具体的なサービスとしては、配食・家事代行・買い物支援・終活サポートなどの保険外サービスが取り上げられており、こうした活動が家族の介護負担軽減やQOL向上に資することが期待されています。

産業政策と社会福祉政策の融合という新たなアプローチは、地域住民の暮らしを支えると同時に、介護関連サービスの新市場を切り開く契機ともなり得ます。

今後は、各地域での実証事業の展開と制度設計の最適化を通じて、「産福共創モデル」の全国展開が本格化していくでしょう。

高齢社会に立ち向かう国家戦略として、このモデルが地域社会にもたらすインパクトに注目が集まっています。

■背景と目的

超高齢化の進行

2025年には団塊世代の後期高齢者化が進み、2040年には65歳以上人口が最多となる見通しです。

こうした人口動向に対応し、地域の介護課題に持続可能な形で対応していく必要があります。

多様な受け皿の整備

経済産業省は「仕事をしながら介護を行う家族介護者」などに着目し、公的介護保険に依存しない介護関連サービスの普及・産業化を通じて、家族負担の軽減と産業振興を両立させる視点から検討を進めています。

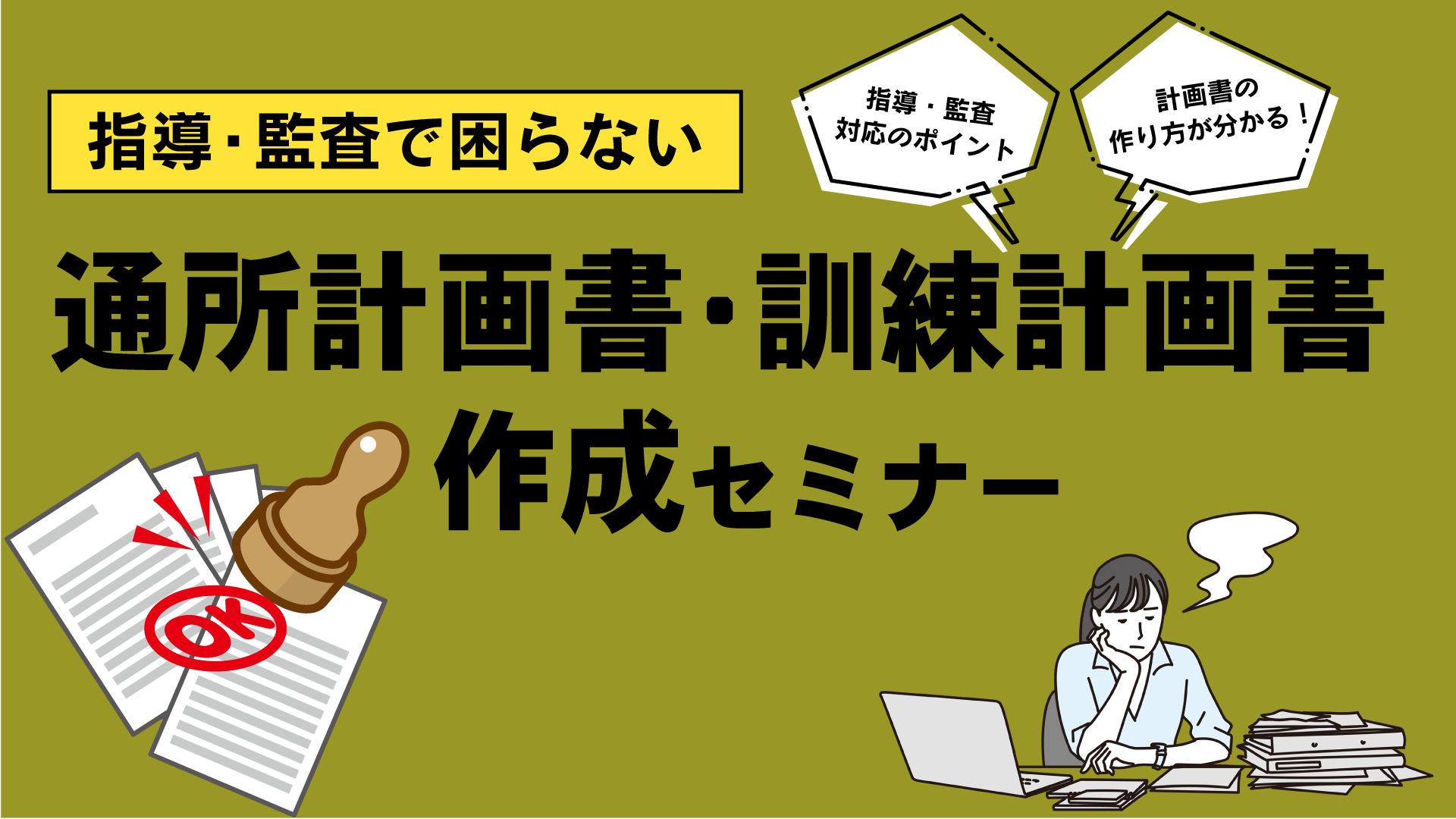

■取りまとめの概要

産福共創モデルの提示

産業」と「福祉」を共に地域の担い手として位置づけ、地域福祉課題の解決と事業収益性を両立させる新たな枠組み「産福共創モデル」を提案。

サービス類型と担い手の明確化

・介護予防・社会参加支援

・日常生活支援(配食・家事・買い物)

・生活機能維持・療養支援

・家族支援

上記4領域を対象とし、保険対象・保険外を問わず提供主体(民間企業・NPO・社会福祉法人等)を整理。

■意義と効果

持続可能な地域福祉の実現

→民間企業等の収益性を確保することで、見守り機能や居場所提供の継続が可能になる 。

地域資源開発機能の強化

→民間企業との共同により、新規サービス開発や地域資源の実装が進む 。

地元産業の活性化

→中小事業者や商店との連携が強化され、地域経済にも貢献 。

■地域類型別モデル

[A]市場性「高」地域:都市部等

高い人口密度を活かし、先進技術や複数企業連携によるサービスラボや実証モデルを展開 。

[B]市場性「中」地域:中規模都市等

地元資源や企業との協定を活用する地域密着型モデル。

地域マーケティング支援と併せた展開を図る。

[C]市場性「低」地域:山間・過疎地等

単独のビジネス展開が困難なため、公的事業との連携や地域協同プラットフォームを活用し、住民互助活動の効率化を推進。

■実装に向けたステップと施策

(1)情報共有の出発点

自治体・企業間で高齢者ニーズや地域資源を共有し、双方向の理解・連携基盤を構築。

(2)自治体へのインセンティブ強化

民間連携のハードルを下げるため、支援と制度設計の工夫、伴走支援や予算措置などを検討。

(3)先進モデルの創出・評価・普及

市場性に応じた多様なモデル実証を進め、分析・評価後に横展開を図る。

(4)周辺環境の整備

ケアマネジャーや包括支援センターを通じ、民間サービスの可視化・質保証・推奨体制を整備。

■注目される領域と具体サービス例

保険外サービスとして言及される事業例

配食、買い物、家事、定期巡回(見守り)、終活支援、資産管理支援など

公的保険との組み合わせ登録

有料介護予防教室や旅行付きケアなど、保険内外のサービス統合による包括的支援

(高齢者・介護関連サービスの定義・範囲)

(高齢者・介護関連サービスの提供主体)

■課題と対応方向

人材確保の課題

→介護業界の人材不足に加え、新分野サービスの担い手育成が急務

地域格差への配慮

→都市部と過疎地でサービスの導入格差が発生しやすいため、行政支援や公共連携策が重要

負担面の工夫

→民間サービス利用にかかる費用負担への不安を受け、公的補助や補完政策の整備も想定

【情報提供元】

「高齢者・介護関連サービス産業振興に関する戦略検討会」の取りまとめを行いました

https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250528002/20250528002.html

【お役立ち研修】